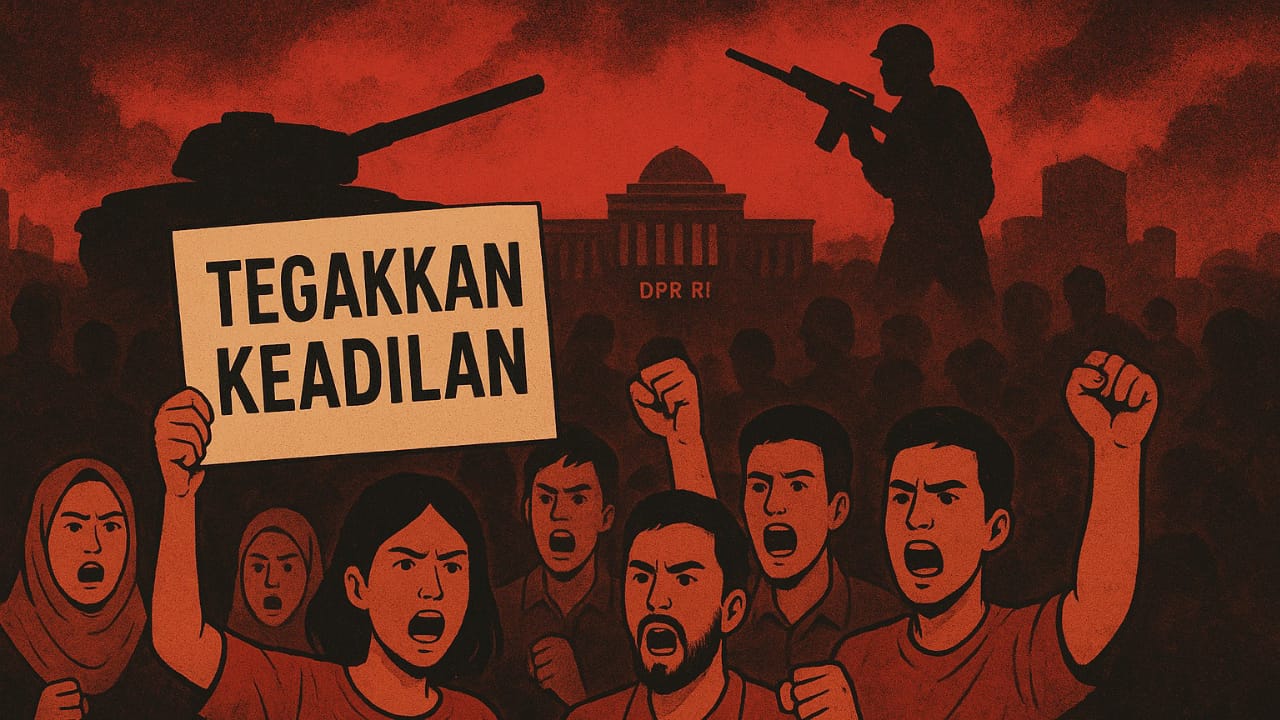

Malam ini terasa panjang bagi banyak rakyat Indonesia. Seorang rekan berucap, “ini sudah titiknya.” Gelombang aksi yang merebak di berbagai daerah seolah menandai puncak keresahan rakyat. Suasana mencekam di jalanan, seruan-seruan yang memanas, serta jatuhnya korban jiwa menegaskan bahwa kita tengah berada di ambang krisis kepercayaan.

Dalam catatan sejarah, pra-Revolusi Prancis ditandai oleh monarki absolut yang menekan rakyat. Raja Louis XVI menaikkan pajak secara gila-gilaan demi menopang gaya hidup bangsawan dan membiayai perang, sementara rakyat kecil, petani, buruh, pekerja menderita kelaparan. Kesenjangan inilah yang meledak menjadi Revolusi Prancis 1789, sebuah revolusi rakyat yang melahirkan gagasan baru tentang demokrasi, kesetaraan, dan keadilan.

Kita tentu tidak menginginkan jalan serupa. Namun gejalanya mulai terasa. Pajak dinaikkan drastis. PPN menjadi 12%, PBB melonjak hingga ribuan persen, iuran BPJS meningkat, sementara tunjangan anggota DPR ikut naik, pejabat mendapat jabatan komisaris, fasilitas hotel mewah, hingga mobil dinas terbaru. Karl Marx pernah mengingatkan, ketika jurang antara kelas penguasa dan kelas rakyat semakin melebar, konflik kelas menjadi keniscayaan.

Situasi ini diperparah oleh kekerasan aparat. Kasus tewasnya Affan, pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis, hanyalah salah satu dari sekian tragedi. Sebelumnya, Gamma, seorang pelajar di Semarang, menjadi korban peluru aparat. Ada pula kisah pilu adik Raya yang meninggal karena orang tuanya tak mampu membeli obat sederhana. Kekerasan struktural (structural violence), meminjam istilah Johan Galtung, nyata adanya ketika negara gagal memenuhi kebutuhan dasar rakyat, namun sekaligus menggunakan kekuatan represif untuk meredam suara kritis.

Rakyat tidak seharusnya dibungkam. Jalanan adalah ruang politik rakyat, sebab dari pajak merekalah jalan-jalan itu dibangun. Seperti runtuhnya Penjara Bastille pada 1789 yang menandai revolusi, rakyat hari ini pun sedang mengetuk pintu sejarah. Negara tak boleh kaget atas gelombang protes, sebab merekalah yang menanam benih revolusi itu melalui kebijakan yang menekan, abai, dan elitis.

Dalam perspektif sosiologi politik, krisis ini adalah tanda kegagalan hegemoni. Antonio Gramsci menegaskan, sebuah rezim tidak hanya berkuasa dengan kekuatan koersif, melainkan dengan persetujuan rakyat (consent). Ketika legitimasi sosial terkikis, kekuasaan kehilangan pijakan, dan rakyat menuntut kontrak sosial baru.

Maka jalan keluarnya bukan sekadar “ucapan maaf” dari pemerintah. Yang kita perlukan adalah evaluasi serius dan reformasi struktural: transparansi kebijakan fiskal, penghapusan privilese pejabat, penegakan hukum terhadap aparat pelaku kekerasan, serta keberpihakan nyata kepada rakyat kecil. Tanpa itu semua, sejarah berisiko berulang dengan cara yang pahit.

Sejarah Revolusi Prancis memberi kita cermin: kekuasaan yang abai terhadap penderitaan rakyat pada akhirnya menggali lubang kuburnya sendiri. Harapan kita, Indonesia tidak jatuh ke jurang yang sama. Namun harapan itu hanya bisa hidup jika pemerintah berani bertanggung jawab, bukan semata kepada kekuasaan, melainkan kepada rakyat—sumber sejati kedaulatan.

Dalam situasi genting ini, kekhawatiran terbesar bukan hanya soal naiknya harga, pajak, atau tunjangan pejabat. Lebih dari itu, ada bayang-bayang kemungkinan negara melangkah menuju darurat militer. Charles Tilly pernah menyebut, negara modern terbentuk melalui “war making and state making.” Dalam konteks Indonesia hari ini, darurat militer justru berpotensi menjadi bentuk pemaksaan baru yang semakin menjauhkan negara dari rakyatnya. Alih-alih menyelesaikan masalah, langkah itu hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan.

Menghadirkan darurat militer berarti mengulang pola kekuasaan lama: rakyat dianggap ancaman, bukan pemilik kedaulatan. Padahal, sebagaimana ditegaskan Gramsci, kekuasaan yang bertahan lama bukan karena senjata, melainkan karena persetujuan rakyat. Dan ketika persetujuan itu hilang, menambah represi hanya akan mempercepat runtuhnya legitimasi.

Penulis: Suparyanto, Wasekum PP IPNU dan Mahasiswa Sosiologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Editor: Achmad Subakti